Del doblaje como causal de divorcio

En una ocasión, Teresa vino a mi casa un sábado y nos pusimos a ver la televisión. Dado su feroz militantismo en la izquierda y el feminismo trasnochado, me empeñé en que viéramos The Mind of the Married Man, pues sabía que iba a ser causa de polémica.

Sin embargo, Teresa no recogió el reto: descartó el programa por considerarlo soso y no quiso meterse en muchas discusiones. Simplemente dijo que era el punto de vista masculino, dando a entender que por eso estaba equivocado. Y me preguntó que si no había visto Sexo en la ciudad, que era el punto de vista femenino y, por tanto, en su opinión, el correcto.

Me pareció extraño que no abundara, pues a ella le encantaba polemizar de esos temas, pero en el fondo lo preferí así, ya que a mí en realidad me desgastaba tanta discusión sin sentido.

Pero una o dos semanas después, ella tuvo su oportunidad de desquite. Estábamos en su casa y, como no queriendo la cosa, me preguntó que si quería ver Sexo en la ciudad, programa que estaba por empezar en su versión doblada, claro.

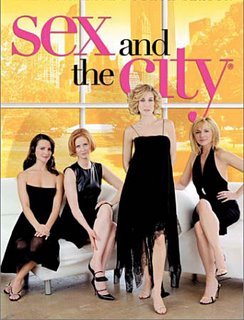

Pese a tener muy buena crítica y a haber oído muy buenos comentarios, nunca vi la célebre Sex and the City. Primero porque no tenía HBO, donde pasaban esa serie. Y cuando lo tuve, ya había terminado. Sin embargo, tiempo después me enteré de que la estaban dando en alguno de los canales de la televisión abierta pero al tratar de verla, me di cuenta de que estaba doblada. Por principio me niego a ver películas y series dobladas por considerar ese proceso una mutilación equivalente a la castración. Y sobre todo, porque estoy aburrido de oír las mismas voces en boca de todos los actores.

Les juro que esa noche con Teresa empecé a verlo sin ningún prejuicio y con toda la tolerancia posible. Me soplé la media hora, tratando de no cerrar las orejas a las voces insoportables de los dobladores, de no perderme tratando de identificar en qué otros tantos programas las había oído y todo esto, al mismo tiempo que trataba de entender lo que decían, “retraduciendo” al inglés, como siempre me aconsejaba mi buen amigo Enrique, que solía desconfiar de las versiones en español.

Cuando terminó el programa, Teresa volteó a verme con cara de triunfo. Sí, no dudo que Sex and the City haya sido una magnífica serie y que presentara en forma realista los problemas de la mujer moderna, sobre todo los referidos a su vida sentimental y sexual. Por su lado, The Mind of the Married Man también presentaba los problemas de las relaciones, vistos, claro, desde la perspectiva del hombre, como indica su título y como jamás tuvo la pretensión de ocultar. Pero aunque pudiéramos equipararlos por sus objetivos, sería caer en el simplismo querer determinar cuál era mejor programa.

Ahora bien, ya metidos en la onda de la competencia, podríamos considerar tan solo el hecho de que la serie de los hombres duró dos temporadas (aunque de sólo diez episodios cada una) y la de las mujeres se mantuvo en el aire durante 94 episodios en seis temporadas. Creo que huelga decir quién sale ganando en este enfrentamiento.

Pero Teresa era tan simple que no necesitaba más: “Mi serie es mejor que la tuya”, pareció decirme con la mirada, aunque en realidad me preguntó qué me había parecido.

—No entiendo cómo aguantas ver una serie tan mal traducida y peor doblada—, fue mi primer comentario.

No tengo ningún recuerdo de la trama del episodio, tanto fue mi bloqueo. Lo único que recuerdo es que en algún momento, una de las chicas comenta que algo que había vivido era como la película “Cómo éramos”. Mi sistema automático de retraducción me permitió reconocer la célebre Nuestros años felices (The Way we Were, en inglés que, sí, se puede traducir de esa manera, pero que todo mundo hispanohablante conoce como Nuestros años felices), sobre todo porque el personaje precisa que se trata de la cinta de Barbra Streisand y Robert Redford.

Le dije que si ésa era la calidad de la traducción, apenas podíamos imaginar todo de lo que nos estaba despojando la voraz industria del doblaje en México. Si un traductor de televisión es tan ignorante que no conoce una película tan famosa como Nuestros años felices, ¿cómo vamos a confiar que haya traducido correctamente todo lo demás? ¿Dónde quedan los juegos de palabras y las alusiones culturales? Un guionista gringo se quema las pestañas dando a luz diálogos ingeniosos y chispeantes, para que un malpagado traductor se los venga a aplanar, metiéndolos en un horroroso español neutro, lleno de mantecados y carente de helados.

No pude seguir. Teresa se irritó porque yo me clavé en la forma, dijo, y no había visto el fondo. Es posible. Pero hay que ser realistas: las cosas son distinguibles por su forma. No somos seres angelicales capaces de percibir la esencia de los fenómenos de manera inmediata. Y en una rama del arte que se basa en las formas, es sencillamente imposible no fijarse en éstas. ¿Qué le diríamos a un escritor que tuviera pésima ortografía y sintaxis, que nos viniera a decir que “no te claves en la forma”?

Espero no exagerar con la siguiente confesión: ese incidente fue el principio de mi ruptura con Teresa. No, no me enojó que “su” programa fuera mejor que el “mío”, ni que le parecieran banales mis consideraciones sobre los estragos que causa el doblaje. Más bien fue ver esa terquedad en imponer sus puntos de vista —muy dogmáticos por lo demás—, esa resistencia a aceptar los míos y, a fin de cuentas, el desgaste que me producía la sensación de que todo lo que dijera podía ser causa de debates interminables. ¿Qué necesidad tenía yo de aguantar una situación tan estresante? Si precisamente me divorcié por escapar de condición semejante, caray.

Nuestra relación fue cuesta abajo a partir de entonces. Poco a poco se fueron espaciando las visitas y las llamadas telefónicas. De pronto me di cuenta de que tenía un mes sin noticias de ella. Y de que no la extrañaba para nada. Y a la fecha, dos años después, no he vuelto a saber de ella.